A política dos EUA para com a Venezuela tem dado muitas voltas tácticas, mas o objectivo é sempre o mesmo: derrubar o Presidente Chavez, inverter a nacionalização dos grandes negócios, abolir a comunidade de massas e os conselhos de trabalhadores e repor o país como um estado-cliente.

A política dos EUA para com a Venezuela tem dado muitas voltas tácticas, mas o objectivo é sempre o mesmo: derrubar o Presidente Chavez, inverter a nacionalização dos grandes negócios, abolir a comunidade de massas e os conselhos de trabalhadores e repor o país como um estado-cliente.

Washington financiou a apadrinhou politicamente um golpe militar em 2002, um lock-out de patrões em 2002-2003, um referendo e numerosas tentativas dos meios de comunicação, de políticos e de ONGs para sabotar o regime. Até agora todos os esforços da Casa Branca têm sido um fracasso – Chavez ganhou várias vezes eleições livres, manteve a lealdade das forças armadas e o apoio da grande maioria dos pobres urbanos e rurais, do grosso da classe trabalhadora e da classe média do setor público.

Washington não desistiu nem tentou travar boas relações com o governo eleito do presidente Chavez. Pelo contrário, a cada derrota dos seus colaboradores internos, a Casa Branca virou-se cada vez mais para uma estratégia de 'exterior', montando um poderoso 'cordão militar', que cerca a Venezuela com uma presença militar de grande escala, estendendo-se pela América Central, pelo norte da América do Sul e pelas Caraíbas. A Casa Branca de Obama apoiou um golpe militar nas Honduras, que deitou abaixo o governo democraticamente eleito do Presidente Zelaya (em Junho de 2009), aliado de Chavez, e substituiu-o por um regime fantoche que apoia a política militar anti-Chavez de Washington. O Pentágono assegurou várias bases militares na Colômbia oriental (em 2009), junto à fronteira venezuelana, graças ao dirigente seu cliente, Alvaro Uribe, o conhecido presidente narco-paramilitar. Em meados de 2010 Washington conseguiu um acordo sem precedentes com a aprovação da presidente Laura Chinchilla da Costa Rica, de direita, para posicionar 7 000 tropas de combate americanas, mais de 200 helicópteros e dezenas de navios apontados para a Venezuela, sob o pretexto de perseguir traficantes de droga. Actualmente, os EUA estão a negociar com o regime direitista do presidente Ricardo Martinelli do Panamá a possibilidade de reinstalar uma base militar na antiga Zona do Canal. Juntamente com a Quarta Frota que patrulha ao largo, 20 mil efetivos no Haiti, e uma base aérea em Aruba, Washington cercou a Venezuela do lado oriental e norte, estabelecendo posições favoráveis para uma rápida intervenção direta se surgirem circunstâncias internas favoráveis.

A militarização política da Casa Branca em relação à América Latina, muito em especial a Venezuela, faz parte da sua política global de confronto e intervenção armada. É visível que o regime Obama alargou o âmbito e a extensão das operações dos esquadrões de morte clandestinos que operam atualmente em 70 países de quatro continentes, aumentou a presença de combate dos EUA no Afeganistão com mais 30 mil efetivos para além de mais de 100 mil mercenários contratados que operam através das fronteiras do Paquistão e Irão, e forneceu material e apoio logístico aos terroristas armados iranianos. Obama procedeu a uma escalada de exercícios militares provocadores ao largo da costa da Coreia do Norte e no Mar da China, suscitando protestos de Beijing. Igualmente revelador, o regime Obama aumentou o orçamento militar para mais de um milhão de milhões de dólares, apesar das crises económicas, do monstruoso défice e dos apelos aos cortes de austeridade nos Serviços de Cuidados de Saúde, Assistência Medicamentosa e Sociais.

Por outras palavras, a atitude militar de Washington para com a América Latina e principalmente para com o governo democrático socialista do Presidente Chavez faz parte duma resposta militar geral a qualquer país ou movimento que recuse submeter-se ao domínio dos EUA. Surge a pergunta – porque é que a Casa Branca porfia na opção militar? Porquê militarizar a política externa para conseguir resultados favoráveis face a uma oposição decidida? A resposta, em parte, é que os EUA perderam grande parte da sua alavanca económica, que exercia anteriormente, e que garantia o derrube ou a submissão de governos adversários. A maior parte das economias asiáticas e latino-americanas atingiram um certo grau de autonomia. Outras não dependem de organizações financeiras internacionais influenciadas pelos EUA (o FMI, o Banco Mundial); conseguiram empréstimos comerciais. A maioria diversificou os seus parceiros comerciais e investidores e aprofundou laços regionais. Nalguns países, como o Brasil, a Argentina, o Chile e o Peru, a China substituiu os EUA enquanto seu parceiro comercial principal. Muitos países deixaram de procurar a "ajuda" dos EUA para estimular o crescimento, procuram parcerias com empresas multinacionais, frequentemente baseadas fora da América do Norte. Na medida em que o braço de ferro económico deixou de ser uma ferramenta eficaz para assegurar a obediência, Washington recorreu cada vez mais à opção militar. Na medida em que a elite financeira dos EUA esvaziou o sector industrial do país, Washington tem sido incapaz de reconstruir as suas alavancas económicas internacionais.

Grandes fracassos diplomáticos, resultantes da sua incapacidade de se adaptar a mudanças básicas no poder global, também obrigaram Washington a afastar-se das negociações políticas e a comprometer-se com a intervenção e confrontação militar. Os políticos americanos continuam cristalizados na época corrupta dos anos 80 e 90, o apogeu dos dirigentes clientes e da pilhagem económica, quando Washington gozava de apoio global, privatizava empresas, explorava o financiamento da dívida pública e praticamente não tinha rival no mercado mundial. No final dos anos 90, o aumento do capitalismo asiático, as revoltas anti-liberais das massas, o ascendente de regimes de centro-esquerda na América Latina, as repetidas crises financeiras, as quedas das bolsas de acções nos EUA e na União Europeia e o aumento dos preços dos bens conduziram a um realinhamento do poder global. As tentativas de Washington para continuar a pôr em prática políticas sintonizadas com as décadas anteriores entraram em conflito com as novas realidades de mercados diversificados, potências recém-emergentes e regimes políticos relativamente independentes ligados a novos eleitorados de massas.

As propostas diplomáticas de Washington para isolar Cuba e a Venezuela foram rejeitadas por todos os países latino-americanos. A tentativa de ressuscitar acordos de comércio livre, que privilegiavam os exportadores americanos e protegiam produtores não competitivos, foi rejeitada. Incapaz de reconhecer os limites do poder diplomático imperialista e moderar as suas propostas, o regime Obama virou-se cada vez mais para a opção militar.

A luta de Washington para reafirmar o poder imperialista, através da política intervencionista não se revelou melhor do que as suas iniciativas diplomáticas. Os golpes apoiados pelos EUA na Venezuela (2002) e na Bolívia (2008) foram derrotados pela mobilização popular de massas e pela lealdade dos militares aos regimes no poder. Do mesmo modo, na Argentina, no Equador e no Brasil, os regimes pós neo-liberais, apoiados pelas elites industriais, mineiras e agro-exportadoras e pelas classes populares, conseguiram derrotar as tradicionais elites neo-liberais pró-EUA, com raízes nas políticas dos anos 90 e anteriores. A política de desestabilização não conseguiu desalojar os novos governos que prosseguiam políticas externas relativamente independentes e se recusaram a voltar à velha ordem da supremacia dos EUA.

Onde Washington conseguiu reconquistar terreno político com a eleição de regimes políticos direitistas – foi através da sua capacidade de explorar o 'desgaste de políticas de centro-direita (Chile), as fraudes políticas e a militarização (Honduras e México), o declínio da esquerda popular nacional (Costa Rica, Panamá e Peru) e a consolidação de um estado policial fortemente militarizado (Colômbia). Estas vitórias eleitorais, especialmente na Colômbia, convenceram Washington que a opção militar, aliada a uma profunda intervenção e exploração de processos eleitorais abertos, é a forma de inverter a viragem para a esquerda na América Latina – principalmente na Venezuela.

Política dos EUA para com a Venezuela: Aliando tácticas militares e eleitorais

As tentativas dos EUA para derrubar o governo democrático do presidente Chavez repetem muitas das tácticas aplicadas contra anteriores adversários democráticos. Incluem incursões pela fronteira de forças militares e paramilitares colombianas, semelhantes aos ataques fronteiriços dos 'contras' apoiados pelos EUA contra o governo sandinista da Nicarágua nos anos 80. A tentativa de cercar e isolar a Venezuela é semelhante à política de Washington durante os últimos cinquenta anos contra Cuba. A canalização de fundos para grupos da oposição, partidos, meios de comunicação e ONGs através de organismos americanos e fundações 'fantoches' é uma repetição das tácticas aplicadas para desestabilizar o governo democrático de Salvador Allende no Chile em 1970-1973, de Evo Morales na Bolívia em 2006-2010 e de inúmeros outros governos na região.

A política de múltiplas frentes de Washington, na sua fase actual, está orientada para a escalada de uma guerra de nervos, através das suas constantes ameaças de segurança. Em parte, as provocações militares são um 'teste' dos preparativos de segurança da Venezuela, experimentando os seus pontos fracos nas defesas terrestres, aéreas e marítimas. Estas provocações também fazem parte de uma estratégia de desgaste, para forçar o governo Chavez a manter em 'alerta' as suas forças de defesa e mobilizar a população e depois reduzir temporariamente a pressão até à provocação seguinte. O objectivo é desacreditar a permanente referência do governo a ameaças, a fim de enfraquecer a vigilância e, quando as circunstâncias o permitirem, poderem fazer um ataque oportuno.

O aparato militar externo de Washington destina-se a intimidar os países das Caraíbas e da América Central que podem tencionar estabelecer relações económicas mais estreitas com a Venezuela. A exibição de força também se destina a encorajar a oposição interna para acções mais agressivas. Simultaneamente, a atitude de confronto é dirigida aos "elos mais fracos" dos sectores "moderados" do governo de Chavez que se sentem nervosos e anseiam por uma "reconciliação" mesmo que seja ao preço de concessões imorais à oposição e ao novo regime do presidente Santos na Colômbia. A crescente presença militar destina-se a abrandar o processo de radicalização interna e impossibilitar as crescentes ligações da Venezuela com o Médio Oriente e outros regimes, adversos à hegemonia dos EUA. Washington está confiante em que uma exibição militar e uma guerra psicológica, que relacionem a Venezuela com rebeldes revolucionários como a guerrilha colombiana, levará a que os aliados e amigos de Chavez na América Latina se distanciem dele. Igualmente importante, as acusações não fundamentadas de Washington de que a Venezuela está a dar refúgio a campos de guerrilheiros da FARC, destina-se a pressionar Chavez a reduzir o seu apoio a todos os movimentos sociais na região, incluindo os Trabalhadores Rurais Sem-Terra no Brasil, assim como os grupos não-violentos pró direitos humanos e os sindicatos na Colômbia. Washington pretende uma "polarização" militar: ou os EUA ou Chavez. Rejeita a polarização política que existe actualmente e que contrapõe Washington ao MERCOSUL, a organização de integração económica que engloba o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, com a Venezuela à beira de se tornar membro da ALBA (integração económica que engloba a Venezuela, a Bolívia, a Nicarágua, o Equador e diversos estados das Caraíbas).

O fator FARC

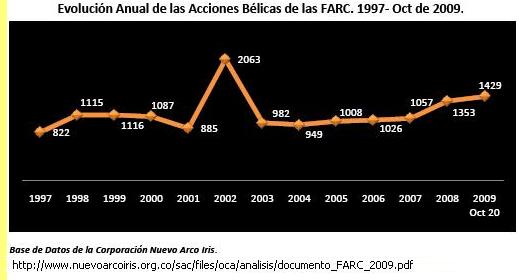

Obama e Uribe, agora ex-presidente, acusaram a Venezuela de proporcionar refúgio aos guerrilheiros colombianos (FARC e ELN). Na realidade isto é uma conspiração para pressionar o presidente Chavez a denunciar ou pelo menos a exigir que as FARC desistam da sua luta armada nas condições ditadas pelos EUA e pelo regime colombiano. Contrariamente à jactância do presidente Uribe e do Departamento de Estado de que as FARC são um fragmento decadente, isolado e derrotado do passado, em consequência das suas sucessivas campanhas de contra-insurreição, um recente e detalhado estudo de campo feito por um investigador colombiano 'La guerra contra las FARC y la guerra de las FARC' demonstra que nos últimos dois anos os guerrilheiros consolidaram a sua influência sobre um terço do país, e que o regime em Bogotá controla apenas metade do país. Depois de sofrer importantes derrotas em 2008, as FARC e o ELN avançaram regularmente durante 2009-2010 infligindo mais de 1 300 baixas militares no ano passado e provavelmente quase o dobro este ano (La Jornada, 8/6/2010). O reaparecimento e avanço das FARC tem uma importância crucial, face à campanha militar de Washington contra a Venezuela. Também afeta a posição do seu "aliado estratégico" – o regime de Santos. Primeiro, demonstra que, apesar dos 6 mil milhões de dólares adicionais na ajuda militar dos EUA à Colômbia, a sua campanha anti-insurreição para "exterminar" as FARC foi um fracasso. Segundo, a ofensiva das FARC abre uma "segunda frente" na Colômbia, enfraquecendo qualquer tentativa para desencadear uma invasão da Venezuela utilizando a Colômbia como "trampolim". Terceiro, enfrentando uma crescente luta de classes interna, é mais provável que o novo presidente Santos procure reduzir as tensões com a Venezuela, na esperança de transferir as tropas da fronteira do seu vizinho para a crescente insurreição dos guerrilheiros. Num certo sentido, apesar das preocupações de Chavez quanto aos guerrilheiros e dos apelos abertos para acabar com a guerrilha, o reaparecimento dos movimentos armados são, com toda a probabilidade, um fator importante para reduzir as perspectivas duma intervenção dirigida pelos EUA.

Contrariamente à jactância do presidente Uribe e do Departamento de Estado de que as FARC são um fragmento decadente, isolado e derrotado do passado, em consequência das suas sucessivas campanhas de contra-insurreição, um recente e detalhado estudo de campo feito por um investigador colombiano 'La guerra contra las FARC y la guerra de las FARC' demonstra que nos últimos dois anos os guerrilheiros consolidaram a sua influência sobre um terço do país, e que o regime em Bogotá controla apenas metade do país. Depois de sofrer importantes derrotas em 2008, as FARC e o ELN avançaram regularmente durante 2009-2010 infligindo mais de 1 300 baixas militares no ano passado e provavelmente quase o dobro este ano (La Jornada, 8/6/2010). O reaparecimento e avanço das FARC tem uma importância crucial, face à campanha militar de Washington contra a Venezuela. Também afeta a posição do seu "aliado estratégico" – o regime de Santos. Primeiro, demonstra que, apesar dos 6 mil milhões de dólares adicionais na ajuda militar dos EUA à Colômbia, a sua campanha anti-insurreição para "exterminar" as FARC foi um fracasso. Segundo, a ofensiva das FARC abre uma "segunda frente" na Colômbia, enfraquecendo qualquer tentativa para desencadear uma invasão da Venezuela utilizando a Colômbia como "trampolim". Terceiro, enfrentando uma crescente luta de classes interna, é mais provável que o novo presidente Santos procure reduzir as tensões com a Venezuela, na esperança de transferir as tropas da fronteira do seu vizinho para a crescente insurreição dos guerrilheiros. Num certo sentido, apesar das preocupações de Chavez quanto aos guerrilheiros e dos apelos abertos para acabar com a guerrilha, o reaparecimento dos movimentos armados são, com toda a probabilidade, um fator importante para reduzir as perspectivas duma intervenção dirigida pelos EUA.

Conclusão

A política de multi-frentes de Washington, destinada a desestabilizar o governo venezuelano tem sido, de longe, contra-producente, sofrendo importantes revezes e poucos êxitos.

A linha dura para com a Venezuela não conseguiu "arregimentar" nenhum apoio nos principais países da América Latina, com exceção da Colômbia. Isolou Washington, não isolou Caracas. As ameaças militares podem ter radicalizado as medidas sócio-econômicas adotadas por Chavez, não as moderaram. As ameaças e acusações saídas da Colômbia reforçaram a coesão interna na Venezuela, excetuando apenas os fanáticos grupos de oposição. Também contribuíram para que a Venezuela melhorasse as suas operações de informações, policiais e militares. As provocações colombianas levaram a uma quebra das relações e a uma redução de 80% no comércio entre fronteiras no valor de muitos milhares de milhões de dólares, levando à falência numerosas empresas colombianas, quando a Venezuela as substituiu por importações industriais e agrícolas do Brasil e da Argentina. Os efeitos das políticas de tensão e da "guerra de desgaste" são difíceis de medir, principalmente em termos do seu impacto sobre as cruciais eleições legislativas que se aproximam, em 26 de Setembro de 2010. Sem dúvida, a incapacidade de a Venezuela regular e controlar o fluxo de muitos milhões de fundos americanos para os seus colaboradores venezuelanos teve um impacto significativo na sua capacidade organizativa. Sem dúvida, os tempos econômicos conturbados tiveram algum efeito na limitação das despesas públicas para os novos programas sociais. Do mesmo modo, a incompetência e a corrupção de vários funcionários de topo de Chavez, principalmente na distribuição de alimentos públicos, na habitação e na segurança social irão ter um impacto eleitoral.

É provável que estes fatores "internos" tenham muito maior influência na modelação do alinhamento dos resultados eleitorais da Venezuela do que a agressiva política de confronto adotada por Washington. Apesar disso, se a oposição pró-EUA aumentar substancialmente a sua presença legislativa nas eleições de 26 de Setembro – para cima de um terço do Congresso do povo – vai ser tentado o bloqueio das mudanças sociais e das políticas de estímulo econômico. Os EUA irão intensificar os seus esforços para pressionar a Venezuela a desviar recursos para questões de segurança, a fim de sabotar as despesas sociais e econômicas que garantem o apoio dos 60% da população venezuelana mais pobre.

Até agora, a política da Casa Branca, baseada numa maior militarização e praticamente sem novas iniciativas econômicas, tem sido um fracasso. Encorajou os maiores países latino-americanos a aumentar a integração regional, conforme testemunham os acordos alfandegários e tarifários adotados na reunião do MERCOSUL no início de Agosto deste ano. Não provocou nenhuma redução de hostilidades entre os EUA e os países da ALBA. Não aumentou a influência dos EUA. Pelo contrário, a América Latina virou-se para uma nova organização política regional, a UNASUL (que exclui os EUA), minimizando a Organização dos Estados Americanos que os EUA utilizam para impor a sua agenda. Ironicamente, a única luz que favorece a influência dos EUA, provém dos processos eleitorais internos. O candidato direitista José Serra está a disputar fortemente a corrida nas próximas eleições presidenciais brasileiras. Na Argentina, no Paraguai e na Bolívia, a direita pró-EUA está a reagrupar-se e tem esperanças de reconquistar o poder.

O que Washington continua a não perceber é que, em todo o espectro político, desde a esquerda ao centro-direita, há líderes políticos chocados e em oposição ao avanço e promoção da opção militar como peça central de política. Praticamente todos os líderes políticos têm recordações desagradáveis de exílio e perseguição do anterior ciclo de regimes militares apoiados pelos EUA. O auto-proclamado alcance extra-territorial dos militares americanos, operando a partir das suas sete bases na Colômbia, alargou a brecha entre os regimes democráticos de centro e centro-esquerda e a Casa Branca de Obama. Por outras palavras, a América Latina encara a agressão militar dos EUA à Venezuela como um "primeiro passo" para sul na direção dos seus países. Esse facto, e o ímpeto para uma maior independência política e mercados mais diversificados, enfraqueceram as tentativas diplomáticas e políticas de Washington para isolar a Venezuela.

O novo presidente Santos da Colômbia, proveniente do mesmo molde direitista do seu antecessor Álvaro Uribe, enfrenta uma escolha difícil – continuar como instrumento da confrontação militar dos EUA e desestabilização da Venezuela à custa de vários milhares de milhões de dólares em prejuízos comerciais e do isolamento do resto da América Latina ou reduzir as tensões fronteiriças e as incursões, abandonando a retórica provocadora e normalizando as relações com a Venezuela. Se acontecer esta última situação, os EUA perderão o seu melhor e último instrumento para a sua estratégia externa de "tensões" e guerra psicológica. Washington ficará com duas opções apenas: uma intervenção militar unilateral direta ou financiar a guerra política através dos seus colaboradores internos.

Entretanto, o presidente Chavez e os seus apoiantes fariam bem em concentrar-se a fim de fazer a economia sair da recessão, travar a corrupção no estado e a sua monumental ineficácia e atribuir à comunidade e aos conselhos com base nas fábricas um papel mais importante em todas as coisas desde o aumento da produtividade à segurança pública. Em último caso, a segurança a longo prazo da Venezuela em relação ao longo e penetrante alcance do Império dos EUA depende da força das organizações de massas que apoiam o governo de Chavez.

O original, em inglês, encontra-se em: Washington Seeks to Destabilize Venezuela: The Empire Strikes Back (and Loses).

Tradução de Margarida Ferreira.

Este artigo encontra-se em: Resistir.info